主な特長

人間工学に基づいたカタチ

人間の手の動きや角度を追求して、くねくねと波形に曲がったこのカタチの手すりが生まれました。手すりを持つ手の動きや角度を徹底的に追求し「取っ手」のように使える垂直部と「杖」のように使える水平部を連続させた波形の手すり、それがネオクネットです。公園や学校、病院その他の公共施設、住宅等、あらゆるシチュエーションで人をやさしくサポートします。

-

抗菌効果あり

-

抗ウイルス効果あり

- ネオクネット提携販売先:株式会社クネット・インターナショナル http://qunetto-int.com

カラーバリエーション

プレーン色

No.02 グレー★

室内用/屋外用

No.03 ダークグレー★

室内用/屋外用

No.04 ソフトブラック★

室内用/屋外用

No.11 アイボリーホワイト★

室内用

No.13 ベージュ★

室内用/屋外用

No.22 ライトブラウン★

室内用/屋外用

No.23 チョコレート★

室内用/屋外用

No.45 ワインレッド★

室内用

No.51 オリーブグリーン★

室内用

No.62 ダークブルー★

室内用

木目調色

No.73 バーチ★

室内用

No.74 チーク★

室内用

No.75 ホワイトチーク★

室内用

No.73 バーチ★

屋外用

No.90 オーク★

屋外用

★は受注生産色です。

- お客様のパソコンおよびスマートフォン等のディスプレイ仕様により、現物と見え方が大きく異なる場合がございます。色の最終判断は、カラーサンプル帳または現物サンプルでご確認いただきますようお願いいたします。

パーツ

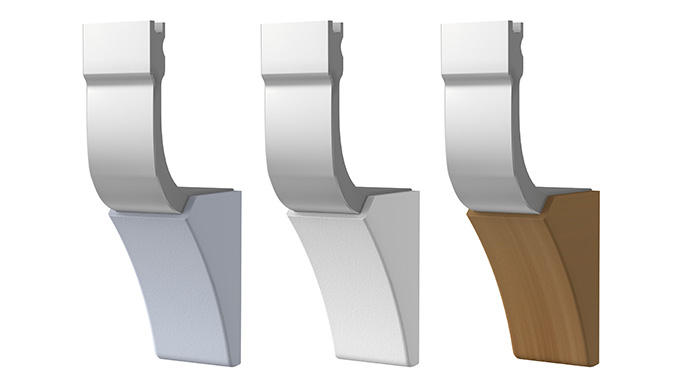

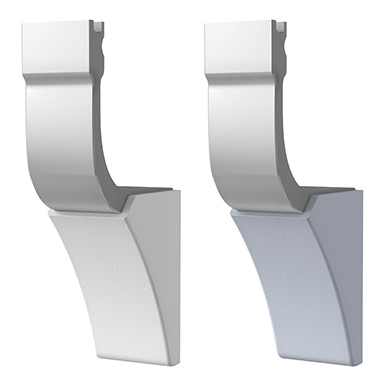

ブラケット

AFN-55/AFN-65/AFN-75

カラー/グレー、ホワイト(室内用のみ)、木目調各色

材質/アルミ押出形材、樹脂成形品

AES-55/AES-75

材質/アルミ押出形材

エンドキャップ

VAエンド

RAエンド

FAエンド

波形のひみつ

上る時は「取っ手」の機能

階段を上るときはタテ部をつかむことで、取っ手のように引く力に対して無駄無く力がかけられるので、引っぱりやすいという特徴があります。

降りる時は「杖」の機能

階段を降りるときは、水平部をつかむことで、杖としての性能を発揮。少ない握力でしっかりと握ることができるので、身体を支える際に安心して手すりを利用することができます。また、手すりに対して垂直に握れるので、手首の負担も軽減されます。

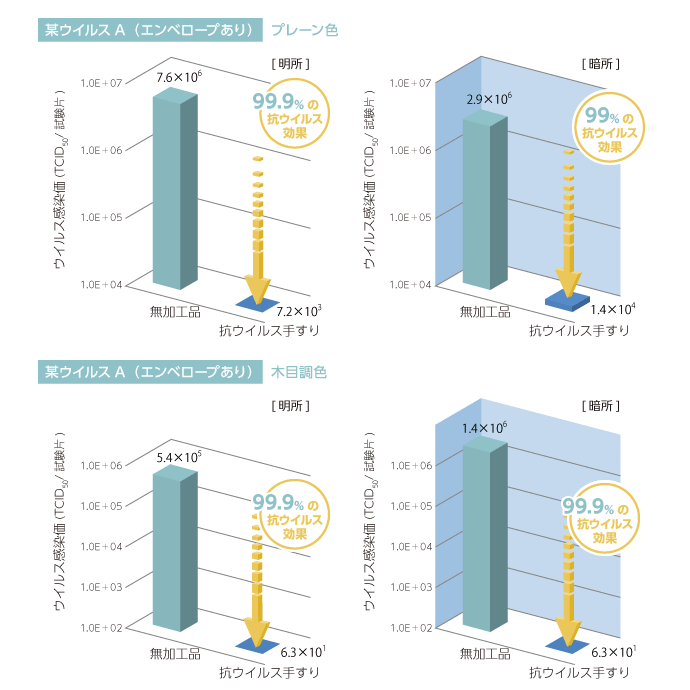

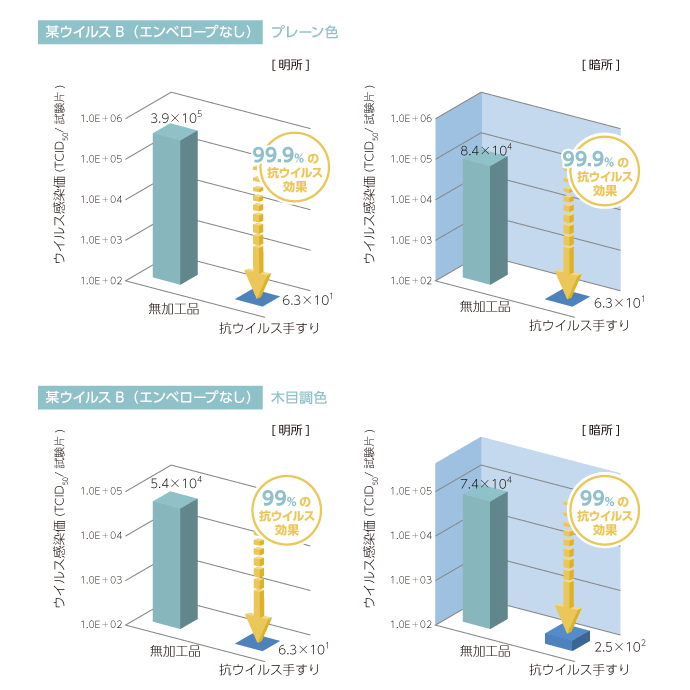

抗ウイルス性能

この製品は抗ウイルス効果のある樹脂を使用しています。(室内用のみ)

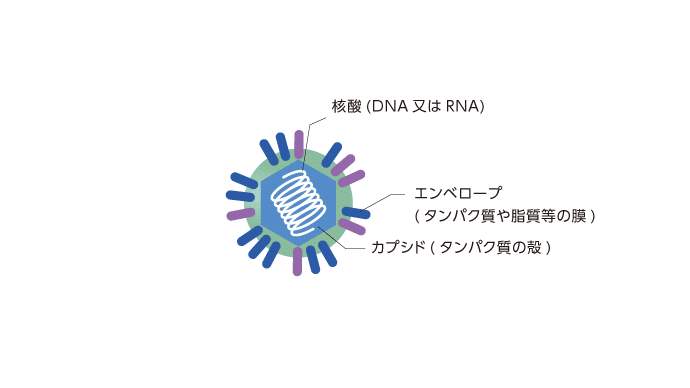

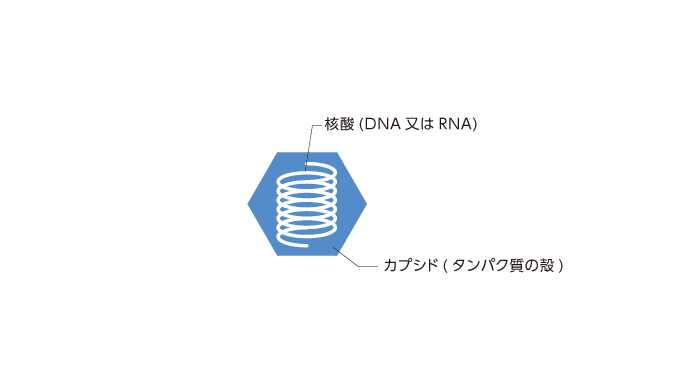

ウイルスの種類と消毒のしくみ

エンベロープあり

インフルエンザウイルスやSRASコロナウイルス、ヘルペスウイルス、鳥インフルエンザウイルスなどが代表的です。感染に必要なエンベロープを、石鹸やアルコールなどの消毒液で破壊できます。

エンベロープ無し

ノロウイルスやアデノウイルス(風邪の原因)、ライノウイルス(風邪の原因)、ポリオウイルスなどが有名です。ウイルス自体を破壊する必要があり、次亜塩素酸などの強力な消毒液を必要とします。

8時間で99%以上の抗ウイルス効果

試験方法

ISO18184、JIS R 1756を参考に、ウイルスを用いた抗ウイルス性能試験

使用ウイルス

ウイルスA(エンベロープあり)

ウイルスB(エンベロープ無し)

試験条件

明所(200lx)・暗所 8時間経過後のウイルス数にて評価

試験機関

一般財団法人 北里環境科学センター

報告書No.

「北環発 2015-1064号」「北環発 2015-0064号」

「北環発 2015-1070号」「北環発 2015-0070号」

抗ウイルス性能に関する技術は国立大学法人東京大学・地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所の特許を用いております。

弊社抗ウイルス仕様手すりの抗ウイルス性能値です。

- 抗ウイルス効果は室内用のみです。屋外用は対象外となります。

- 実際の効果は設置場所や使用条件によって異なります。

- 抗ウイルス効果は、全てのウイルスに対して発現するものではありません。また全てのウイルス対して同様な効果が得られるとは限りません。

- 抗ウイルス効果は、対応している製品の表面に付着したウイルスに対して発現するものであり、感染予防を保証するものではありません。

- 医薬品や医療機器などの医療を目的としたものではありません。

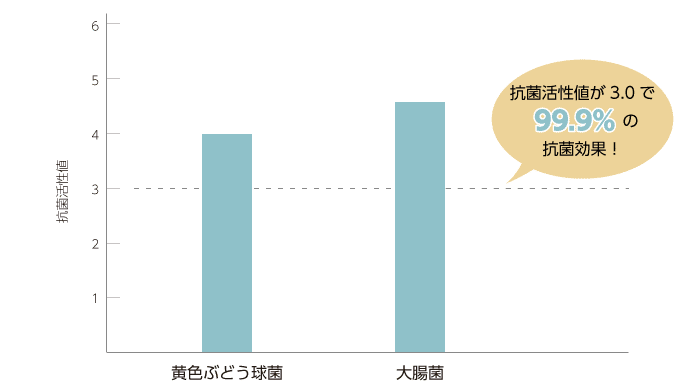

抗菌性能

99.9%以上の抗菌効果

試験方法

JIS Z 2801:2010(フィルム密着法)による

使用菌株

黄色ブドウ球菌(NBRC12732)

大腸菌(NBRC3972)

試験機関

一般財団法人 ボーケン品質評価機構

弊社抗ウイルス仕様手すりの抗菌活性値です。

- 抗菌性能評価基準は抗菌活性値で2.0以上であることと定められています。抗菌活性値は1.0で90%、2.0で99%、3.0で99.9%の細菌が不活化したことを示します。

- 実際の効果は設置場所や使用条件によって異なります。

- 抗菌効果は、全ての菌に対して発現するものではありません。また全ての菌に対して同様な効果が得られるとは限りません。

- 抗菌効果は、対応している製品の表面に付着した菌に対して発現するものであり、感染予防を保証するものではありません。

- 医薬品や医療機器などの医療を目的としたものではありません。

材質

笠木/半硬質樹脂二層成形(抗ウイルス剤入り:室内用のみ) ネオウッドはウッドパウダー配合

笠木受/アルミ押出形材

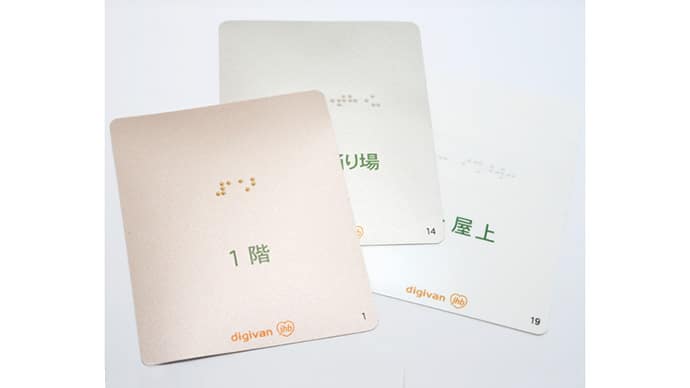

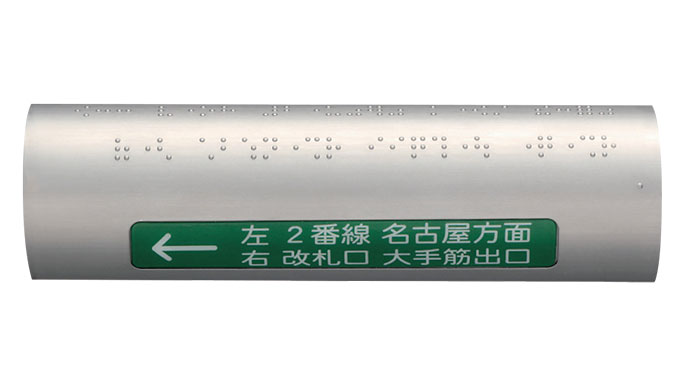

手すり用点字

あらかじめ決められた内容の点字パターンと文字が印刷されたシールタイプと、点字内容を自由に設定できるステンレス点字プレートをご用意しています。本品はJIS T0921を満たしています。

デジバン点字シート(シールタイプ)

サイズ/100×125mm

材質/シルバー色:ダイノック、ブロンズ色:ダイノック、透明色:スコッチカルフィルム

印刷/UVインクジェット

ステンレス点字プレート

サイズ/[長さ]160(mm)、250(mm) [対応手すり径]φ34、φ38、φ40、φ42.7、φ48.6、φ50(mm)

材質/ステンレス ヘアライン仕上げ+ポリカーボネイト

文字/インクジェット・ダイレクト裏印刷

カラー/グリーン(白文字)、イエロー(黒文字)、ブルー(白文字)

ブラケット用ソフトカバー

連続手すりに使用されているブラケットの金属部分を覆うカバーです。巻き付けてボタンを留めるだけのシンプルな構造で、簡単に取り付けることができます。当社製ブラケットのほか、他社類似品にも取付可能です。室内専用。

- ボタンは手前側・壁側どちらでも取付可能。

- ブラケットの大きさや形状によって、取り付けられない場合があります。

-

Sサイズ

58×91(mm)

-

Lサイズ

75×91(mm)

材質/[本体]ナイロン、ポリウレタン、発泡ゴム

[ボタン]樹脂

対応サイズ一覧表

| Sサイズ | |||||

|---|---|---|---|---|---|

AFN-55/AFN-65/AFN-75 |

|||||

| Lサイズ | ||

|---|---|---|

AES-55/AES-75 AE-55/AE-75 |

||